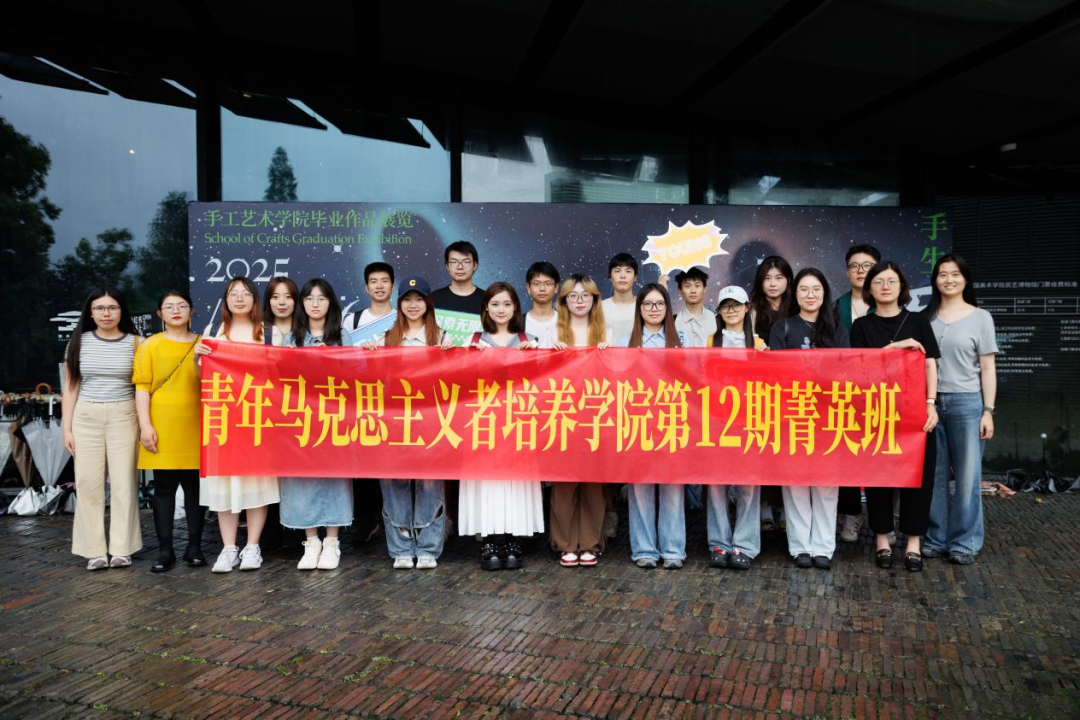

近日,校团委组织青马学院第十二期菁英班赴中国美术学院象山校区参观2025年中国美术学院毕业生作品展。团委教师代表、青马学院成员参与其中,共赏艺术盛宴。

我校师生跟随毕业季展“七十二变”主题的引导,走进“手生万物”“变与不变”“棱镜森林”“传送门”“恒稳态群岛”五个主题,近距离接触并观察这些形式多样的艺术作品,体验“千变万化,万变不离其宗”的文化内涵,从而深入理解了这些作品背后的故事与深层含义,感悟艺术的独特魅力。

活动结束后,他们纷纷表示,这次活动不仅让他们在美的感受、鉴赏和创造方面获得了新见解和新灵感,更能够深入了解彼此,增进学生骨干之间的友谊。

近年来,校团委在持续强化思想政治引领的同时,以“思政+美育+实践”的育人模式,巧妙地将美育元素渗透到德育、智育、体育和劳动教育等方面,全面落实青年马克思主义者培养工程,努力培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能型人才。通过此次实践活动,进一步增强了青马学员的艺术素养、审美水平和文化修养。

活动心得

杨焕波|第十二期菁英班学员

作品《薪火》以庄子“薪火相传”为魂,将戏曲角色与人物并置。戏曲角色的鲜明扮相,是传统艺术的鲜活符号,凝萃着戏曲艺术的独特神韵;身旁素衣人物,似默默托举的传承者,串联起古与今的脉络。“薪”是戏曲等传统文化载体,“火”为传承不息的精神。借雕塑凝固瞬间,让古老哲思与戏曲之美交融,传递出艺术传承“不知其尽”的永恒力量,是传统与当代、哲学与艺术的生动对话,点亮文化传承的不息星火,叩击观者对文化传承使命的思索。

史婉梅|第十二期菁英班学员

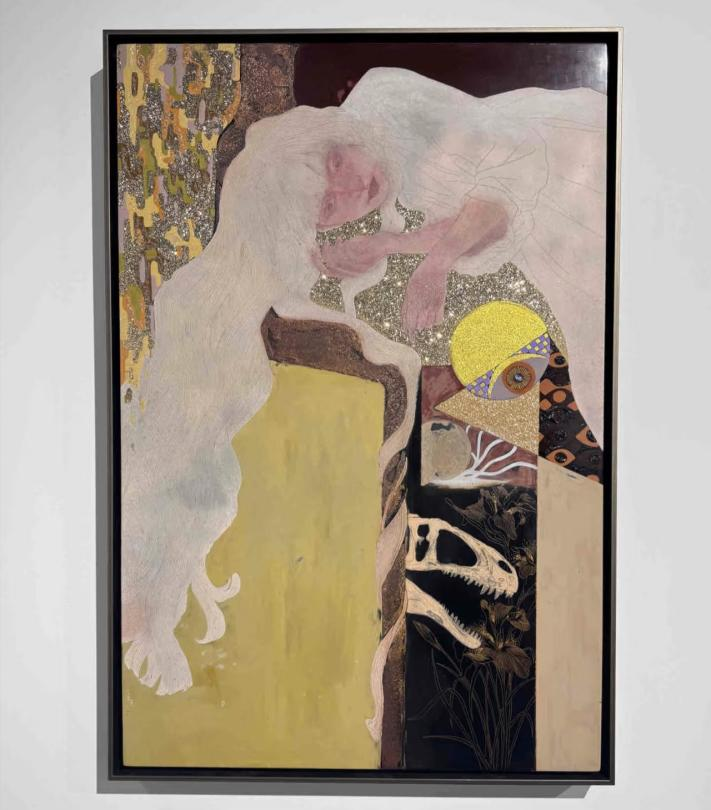

漆画《生·落》这个作品中,生灵们不断重复更迭的生与落构成了这个自然世界。这幅作品用传统大漆工艺,讲了生命轮回的故事。

画面里,女孩躺着,身下的金粉和银粉像星光一样闪烁,那是新生的希望;骨架与碳粉勾勒的枯枝,又让人想到凋零的秋天;凋零花朵上面的金粉又散发着勃勃生机。我想生命就像四季轮回,有盛开就有凋落。但即使在最深的黑暗里,那些金属粉末依然在发光,这不正是人生最真实的写照。

郭书桓|第十二期菁英班学员

参观国美毕设展让我深刻体会到艺术创作的多元与深邃。那组名为《Heiorún》的山羊雕塑尤其令我印象深刻。创作者将陶土的厚重感与纸张的轻盈性巧妙融合,用羊头人身与泉水意象构建出时空交错的叙事场域,这种材质碰撞与造型张力启发我们:跨媒介表达能够突破单一艺术形式的局限。更值得学习的是作品对神话符码的现代化解码,那些刻印的古老符文与现代色彩构成的视觉对话,恰如其分地示范了如何让传统文化在当代语境中焕发新生。这提醒着我们青年学子,创新往往诞生于不同文明的交汇处,需要以开放姿态进行文化深耕与创造性转化。

李卓曦|第十二期菁英班学员

这篇名为《书的记忆》的作品,以陶泥为媒介,巧妙地展现了书籍与记忆的交融。作品通过粗粝质感、裂纹肌理与有机形态,呈现出书籍在时间沉淀中的意象。其中,残破古籍的形态以裂纹隐喻知识被岁月侵蚀;类似书砖的造型,裂纹中的指纹与工具痕迹,呼应书籍承载的集体记忆;素坯展现书籍的骨骼形态,体现创作与记忆书写的过程。整体作品将书籍的文本记忆转化为物质记忆,引发人们思考纸质书逐渐成为博物馆展品后,其承载的思想与触感能否在陶土裂变中重生为可触摸的 “记忆标本”,让人深刻体会到书籍与文化传承的独特魅力,以及作者对书籍命运的深刻思考。

王玮|第十二期菁英班学员

《浮游》最让我心动的是它的梦幻风格——深沉底色之上,水母与珊瑚仿佛从童话秘境游弋而来,银亮纹路恰似深海撒落的碎钻。明明是一幅静态画作,却让人恍若身临其境。

看到作者灵感源于《爱丽丝梦游奇境》,这种将梦幻感渗入细节的细腻表达,格外触动心弦。这份浪漫令我沉醉,仿佛跟着水母漂进深海,每一道纹路都在诉说着不期而遇的温柔,心底满是对这份梦幻诗意的心动与向往。

孙怀彬|第十二期菁英班学员

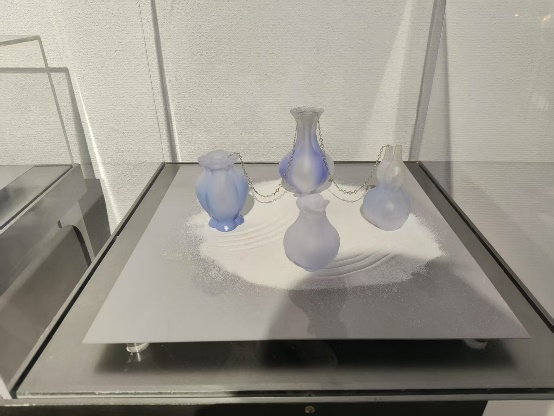

邂逅《幽兰雅器》,似步入诗意秘境。其灵感源于幽兰与多联瓶,以当代设计诠释传统插花之简雅。铜与树脂材质,经铸造、电镀、3D打印工艺,化作渐变蓝调的雅致瓶器,可拆卸结构更是巧思,让首饰与花器诗意转换。在快节奏里,这组作品如宁静锚点,将自然生命力与艺术美融于方寸,提醒我们于繁世中暂驻,从繁花雅器寻心灵纯粹,感受传统与创新交织的美好 。

郑涵文|第十二期菁英班学员

羊的形态栩栩如生,细腻的面部刻画与自然曲线的身体,尽显灵动。深褐色的色泽搭配斑驳底座,古朴质感扑面而来。以及那贯穿背部的白色线条,似是生命的脉络,增添独特韵味。置于浅绿背景前,对比之下更显雕塑的立体与生动。它不仅仅是一件艺术品,更是对自然生灵的致敬,以静态之姿展现出羊的灵动与生命力,让人在欣赏中感受到艺术与自然的完美融合。